خليل الرحمن: قصة التوحيد والصبر والتسليم

**مقدمة: في ظلمات الشرك يولد النور**

في أرض بابل القديمة، حيث ترتفع المعابد الشاهقة وتصطف التماثيل المهيبة، وُلد طفلٌ اسمه إبراهيم. لم تكن ولادته حدثًا عاديًا، بل كانت إيذانًا بفجر جديد سيُبدد ظلمات الشرك التي أغرقت العالم. نشأ إبراهيم في مجتمعٍ غارقٍ حتى أذنيه في عبادة الأصنام. كانت تلك التماثيل الباردة هي الآلهة التي تُعبد، وتُقدَّم لها القرابين، ويُخشى غضبها. وكان والده "آزر" من أبرز صانعي هذه التماثيل، يبيعها للناس ويُعلّمهم تقديسها.

وسط هذا المحيط المائج بالضلال، كانت فطرة إبراهيم الصافية تنفر من هذا العبث. كان قلبه الصغير وعقله المتوقّد يرفضان أن تكون هذه الحجارة الصمّاء، التي يصنعها أبوه بيديه، هي ربّ الكون وخالقه. كيف لإلهٍ أن يُصنَع، ويُكسَر، ويُباع ويُشترى؟ كانت هذه الأسئلة بداية رحلة طويلة ومباركة نحو الحقيقة المطلقة.

**البحث عن الحقيقة: رحلة العقل إلى اليقين**

لم يكتفِ إبراهيم بالرفض القلبي، بل انطلق في رحلة تأملٍ فكرية عميقة، مستخدمًا المنطق الذي وهبه الله إياه. وفي ليلةٍ صافية، حين أسدل الليل ستاره، رأى كوكبًا لامعًا في السماء، فقال لقومه على سبيل استدراجهم الفكري: **"هَٰذَا رَبِّي"**. أراد أن يجاريهم في منطقهم ليريهم نهايته الباطلة. لكن عندما غاب الكوكب وأفل، قال بنبرة المستنتج الواثق: **"لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ"**. فالرب الحقيقي لا يغيب ولا يتغير.

ثم رأى القمر بازغًا بنوره الفضي الساحر، فقال: **"هَٰذَا رَبِّي"**. فلما أفل القمر مع طلوع الصباح، اهتز اليقين المزعوم في قلوبهم مرة أخرى، وقال إبراهيم: **"لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ"**. وأخيرًا، عندما أشرقت الشمس وملأت الدنيا نورًا ودفئًا، قال: **"هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ"**. لكنها أيضًا، كغيرها، غربت واختفت في الأفق.

هنا، وبعد أن أقام الحجة عليهم من خلال تأملهم في أعظم ما يرونه من مخلوقات، أعلن إبراهيم عن الحقيقة التي وصل إليها بقلبه وعقله، صائحًا في وجوههم: **"يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"**. لقد كانت رحلة فكرية هادئة، انتقل فيها من الشك في آلهتهم إلى اليقين المطلق بوحدانية الله، خالق كل شيء.

**مواجهة الشرك: صدع بالحق في وجه الباطل**

بعد أن اهتدى قلبه، لم يعد إبراهيم يستطيع السكوت. بدأ دعوته بأقرب الناس إليه، والده آزر. خاطبه بأرق العبارات وأكثرها حنانًا، كما يليق بالابن البار مع أبيه، فقال: **"يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا"**. لكن قلب الأب كان قد قسا، فرفض دعوة ابنه وهدده بالرجم والطرد.

لم ييأس إبراهيم، بل توجه بدعوته إلى قومه، يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحاورهم بالمنطق الذي لا يقبل الجدال. لكنهم تمسكوا بضلالهم، فقرر إبراهيم أن يقيم عليهم حجة عملية لا يمكنهم إنكارها. انتظر يوم عيدهم حين خرجوا جميعًا من المدينة، وتسلل إلى معبدهم الكبير. هناك، وجد الأصنام مصطفة والطعام أمامها. تهكّم قائلًا: **"أَلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ"**. ثم أمسك فأساً وحطمها جميعًا، إلا كبيرها، وعلّق الفأس في عنقه.

عندما عاد القوم ورأوا آلهتهم حطامًا، ثارت ثائرتهم وعرفوا أن إبراهيم هو الفاعل. جاؤوا به للمحاكمة أمام الملأ، فسألوه: **"أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟"**. فأجابهم بذكاءٍ أراد به أن يوقظ عقولهم: **"بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ"**. هنا، أُسقط في أيديهم، ونظر بعضهم إلى بعض معترفين في قرارة أنفسهم بأنهم هم الظالمون، فهذه حجارة لا تنطق ولا تتحرك. لكن الكبر والعناد منعهم من الاعتراف بالحق، فقرروا استخدام القوة لإسكات صوت الحقيقة.

**الابتلاء العظيم: نار الشرك تصبح بردًا وسلامًا**

كان قرارهم هو الانتقام الأشد: حرق إبراهيم حيًا. جمعوا حطبًا من كل مكان، حتى قيل إن المرأة المريضة كانت تنذر إن شفيت أن تجمع حطبًا لنار إبراهيم. أوقدوا نارًا عظيمة لم يُرَ مثلها، حتى إن الطير كان يحترق إذا مرّ فوقها من شدة لهيبها. ثم وضعوا إبراهيم في منجنيق ليقذفوه في قلب الجحيم.

في تلك اللحظة الرهيبة، وهو في الهواء بين السماء والأرض، متجهًا إلى النار، لم يصرخ ولم يجزع، بل قال كلمة المؤمن الواثق بربه: **"حسبي الله ونعم الوكيل"**. وما إن قالها حتى جاء الأمر الإلهي المباشر الذي لا يُرد: **"يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ"**. تحولت النار الملتهبة إلى روضة ندية، وخرج منها إبراهيم سالمًا لم يمسه سوء، يمشي على قدميه أمام أعينهم المذهولة. كانت معجزة باهرة، لكن قلوبهم كانت أشد قسوة من الحجارة، فلم يؤمنوا.

# **الهجرة في سبيل الله: رحلة الإيمان والتسليم**

بعد أن قامت الحجة عليهم، لم يعد لإبراهيم مقام في أرض بابل. فقرر الهجرة في سبيل الله، تاركًا وراءه الأهل والوطن، باحثًا عن أرضٍ يعبد فيها ربه بحرية. خرج ومعه زوجته الوفية "سارة" وابن أخيه "لوط" عليه السلام. كانت رحلة طويلة مليئة بالمشاق، لكنها كانت في سبيل الله، وكل صعب في سبيل الله يهون.

وبعد سنوات، وهبه الله زوجة أخرى هي "هاجر"، التي أنجبت له ابنه البكر "إسماعيل" على كبر. وهنا جاء أمر إلهي جديد، وابتلاء آخر. أمره الله أن يأخذ هاجر ورضيعها إسماعيل ويتركهما في وادٍ قاحل لا زرع فيه ولا ماء، عند موقع بيت الله الحرام في مكة. امتثل إبراهيم لأمر ربه دون تردد. ترك لهما قليلًا من التمر والماء، وهمّ بالرحيل. تعلقت به هاجر وسألته: "يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟". لم يلتفت إليها، فكررت سؤالها، فلما لم يجب، أدركت بفطرتها المؤمنة أن هذا أمر إلهي، فسألته: "آلله أمرك بهذا؟". قال: "نعم". فقالت بكلماتٍ خلدها التاريخ، كلمات ملؤها اليقين والثقة: **"إذًا لا يضيعنا"**.

**قصة بئر زمزم: رحمة تتفجر في الصحراء**

نفد الماء والتمر، وبدأ الرضيع إسماعيل يبكي من شدة العطش. لم تطق الأم رؤية طفلها يتلوى، فانطلقت تسعى بين جبلي الصفا والمروة، تبحث عن مغيث أو قطرة ماء. صعدت على الصفا تنظر، ثم نزلت مهرولة إلى المروة، فعلت ذلك سبع مرات في لهفة الأم وحيرتها. وفي الشوط السابع، سمعت صوتًا، فإذا هو الملك جبريل عليه السلام قد نزل عند موضع الطفل، وضرب الأرض بجناحه أو بعقبه، فانفجر نبع ماءٍ عذب.

أسرعت هاجر إلى الماء، وجعلت تحيطه بالتراب حتى لا يضيع، وهي تقول: "زم، زم" (أي تجمع). ومن يومها سُميت "زمزم". شربت وأرضعت طفلها، ودبت الحياة في الوادي المقفر بفضل هذه الرحمة الإلهية.

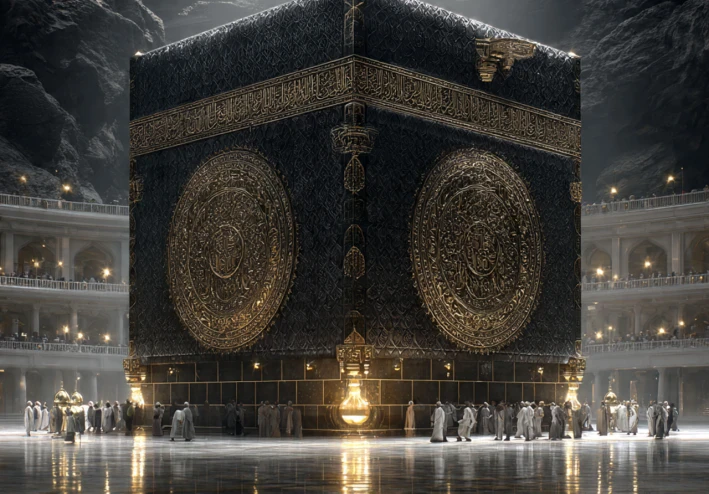

**بناء الكعبة: رفع قواعد التوحيد**

عندما شبّ إسماعيل، عاد إليه أبوه إبراهيم بعد سنوات، وهذه المرة بأمر إلهي جديد: أن يرفعا معًا قواعد البيت الحرام، ليكون أول بيتٍ وُضع للناس لعبادة الله الواحد. بدأ الأب والابن العمل بهمة ونشاط. كان إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني ويرفع الجدران. وكلما ارتفع البناء، كانا يدعوان ربهما بدعاء خاشع يفيض بالإخلاص والتواضع: **"رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"**.

**الابتلاء الأعظم: ذروة التسليم والفداء**

لم تنتهِ اختبارات إبراهيم بعد. فبعد أن رزقه الله بابنه الذي طال انتظاره، وبعد أن أصبح شابًا يسعى معه، جاء الابتلاء الأعظم. رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. كان امتحانًا يفوق قدرة البشر، امتحانًا لقلب الأب في أغلى ما يملك.

ذهب إبراهيم إلى ابنه، وعرض عليه الأمر بلطف وحكمة ليختبر إيمانه ويطيب خاطره: **"يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ"**. فجاء جواب الابن الصالح جوابًا ينم عن تسليم مطلق يفوق الوصف: **"يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"**.

يا له من مشهد مهيب! أبٌ شيخٌ يمسك بالسكين ليذبح ابنه الوحيد، وابنٌ شابٌ يستسلم طاعةً لأمر الله. فلما استسلما معًا لأمر الله، وألقى إبراهيم ابنه على جبينه استعدادًا لتنفيذ الأمر، ناداه الله في اللحظة الحاسمة: **"أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ"**. وفداه الله بذبحٍ عظيم، كبشٍ من الجنة، ليكون رمزًا للتضحية والفداء إلى يوم الدين.

**الخاتمة: أبو الأنبياء وإمام الموحدين**

وهكذا، نجح إبراهيم عليه السلام في كل ابتلاء، وأثبت صدق إيمانه وتسليمه المطلق لله. فرفعه الله مكانًا عليًا، واتخذه خليلًا، وجعله إمامًا للناس، وأبًا للأنبياء من بعده.

إن قصة إبراهيم ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي مدرسة متكاملة في التوحيد الخالص، والصبر على البلاء، والثبات على الحق، والطاعة المطلقة لأمر الله. هي رسالة لكل مسلم في كل زمان ومكان، أن الإيمان الحقيقي ليس كلمة تُقال، بل هو عمل وتضحية وتسليم، وأن من يصدق مع الله، يصدقه الله، ويجعل له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همٍ فرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

.